校歌・校章・校則

校歌について

〜about the school song〜

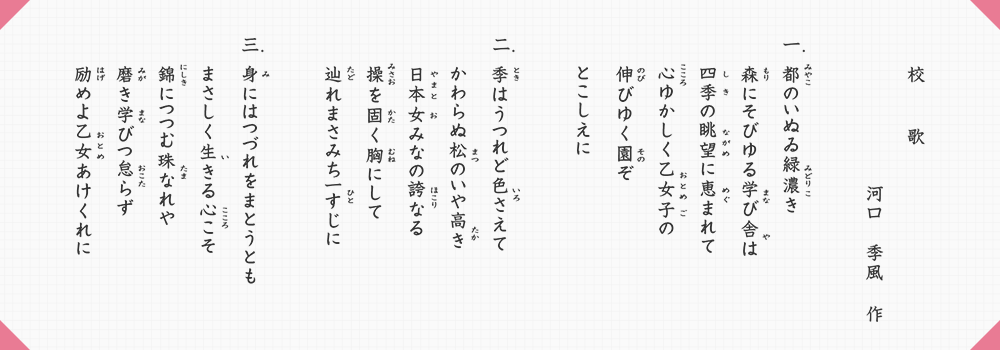

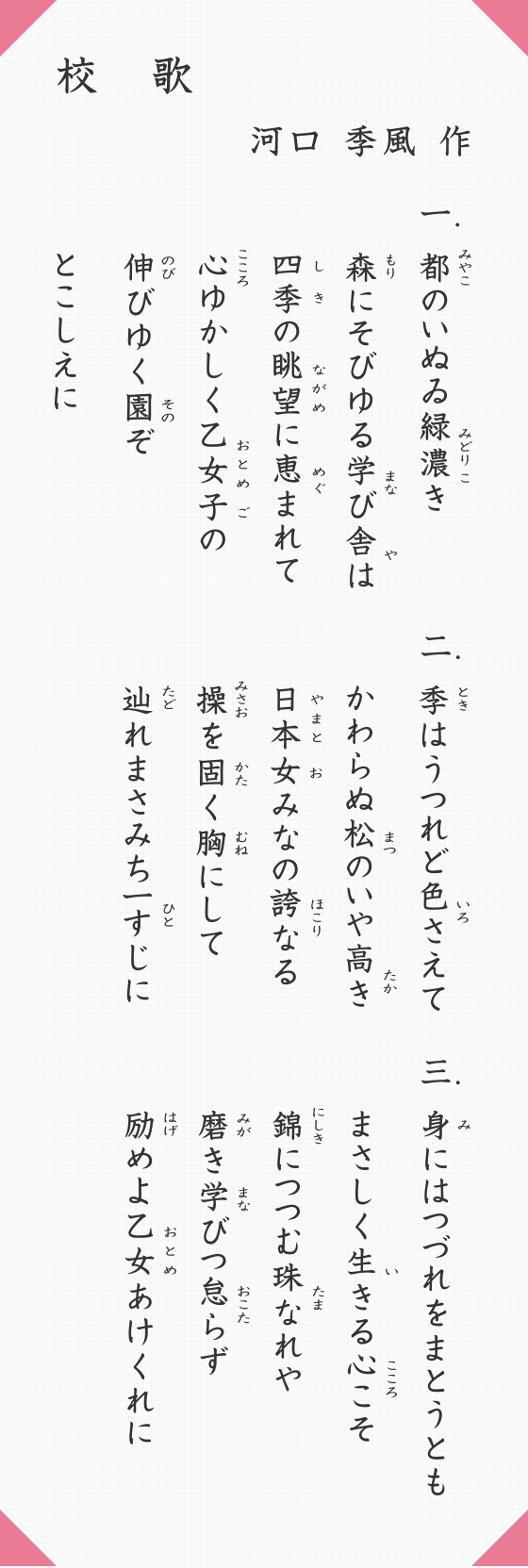

日本文華学園の校歌は、第二代学校長の河口由次先生の作詞によるものです。先生は漢詩漢文について造詣が深く、河口季風というペンネームで作詞されました。文京区小石川時代に作られた校歌ですが、歌詞の1番は田無の地に移った文華にもしっかりとあてはまる言葉であり、2番、3番の歌詞には、場所や時代を越えてどのような立場にあろうとも、女性が目指してほしい大切な心構えを表しています。

現代語訳

一、都の西北、緑深き森にそびえる校舎は、四季折々の眺めに恵まれて、奥ゆかしい乙女が伸び行く園である。永遠に。

二、季節が移り替わっても、いつも緑あざやかに生い茂っている松は一段と高く感じられる。その松のように(乙女たちよ)、日本女性の誇りである操を堅固に保ち、人として正しい道を進んでゆきなさい。一筋に。

三、身にはボロをまとっていても、正しく生きる心こそが錦に包むべき宝石であることよ。だから乙女たち、自己を磨き、学び、怠らず、つとめ励みなさい。朝に夕に。

校章の由来

〜origin of the emblem〜

三種の神器(やたの鏡・草なぎの剣・八坂にの曲玉)は我が国の皇位継承のしるしと伝えられてきました。本校の校章はその中のやたの鏡を型取っています。中心の女の文字は女子校を表し、●印を上に見れば文と読むことができ、同時に文華の文を表します。また、三つの●印は、智・徳・体の調和のとれた人間として成長してほしいという願いが込められています。

校則について

〜about the school rules〜

【校則】

(1)校則の考え方

・将来、社会で貢献できる人格を育成するためのマナーを身につける。

・時代の変化や国際化の影響等々に応じて柔軟に対応していく。

・何より生徒の安全を第一義として制定している。

(2)生徒心得

「質実、貞純、勤勉を旨とし、自主自律すること」

・質実→自分を飾らず人の役に立つこと

・貞純→真心があり迷わず賢く生きること

・勤勉→あきらめずに主体的に努力すること

(3)近年の改訂

・携帯電話の持ち込みを可能にしました。ただし、登校後に学校で保管し下校時に返却するシステムです。

・全生徒がiPad(デバイス)を保持しています。

・SNSのトラブルを防止するため、定期的に専門家による講習会を実施しています。

・短いソックスを制服として導入しました。

・半袖ポロシャツ(夏季)を導入しました。

・スラックスを制服として導入しました。

・ネクタイを制服として導入しました。